জ্যোতিষ্মান সরকার

B tech ceramic Technology

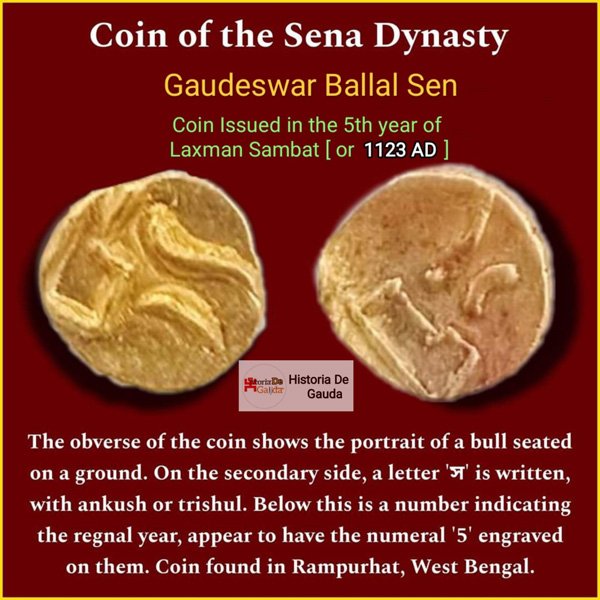

সম্প্রতি বীরভূমের মুরারৈ গ্রামের কাছে বাঁশৈলী নদীর তীরে বেশ কিছু মুদ্রা আবিষ্কার হয়েছে। ৩ জনে মোট ৯ টি মুদ্রা পেয়েছেন। রামপুরহাট মহকুমায় নদীর পাড় থেকে পাওয়া এই স্বর্ণমুদ্রাগুলিকে ‘ফনম’ বলা হয় এবং সাধারণভাবে এগুলির ওজন আধ গ্রামেরও কম হয়। ব্যাস মাত্র ০.৫ থেকে ০.৮ মিলিমিটার-এর মধ্যে। মুদ্রার মুখ্য দিকে একটি মাটিতে উপবেশনরত ষাঁড়ের প্রতিকৃতি দেখা যায়। সঙ্গে অন্য কোনও চিহ্ন। গৌণ দিকে, একটি ‘স’ অক্ষর লেখা থাকে, সঙ্গে অঙ্কুশ বা ত্রিশূল। এর নীচে থাকে একটি সংখ্যা যা রাজত্বের বছর নির্দেশ করে। এঁরা অঙ্ক পদ্ধতি ব্যবহার করতেন। প্রাপ্ত মুদ্রা তিনটিতে ‘৫’ সংখ্যা উৎকীর্ণ আছে বলে মনে হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক সুতপা সিংহ উক্ত স্বর্ণমুদ্রাগুলি গঙ্গ বংশের ৪র্থ ভানুদেবের মুদ্রার সাথে সাযুজ্য দেখে ওড়িশার পূর্ব গঙ্গ বংশীয় কোনও রাজার বলে উল্লেখ করেছেন।

তবে স্থানীয় ইতিহাসের গবেষক অনির্বাণজ্যোতি সিংহর দাবি, গঙ্গ রাজবংশের পাশাপাশি এই মুদ্রা সেন বংশের সাথে সম্পৃক্ত হবার বিষয়কেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

উনি বলেন, “যে এলাকায় এমন প্রাচীন যুগের সোনার মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে, সেই এলাকায় (বীরনগর) সেন রাজাদের পূর্ব বংশীয় শাসক দল এখানে রাজত্ব করেছেন। এখানকার এই সেন বংশের সঙ্গে ভাদিশ্বরের ভদ্রেশ্বর সেন, এমনকি পাইকরের সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল।”

**[ ভদ্র সেন লক্ষণ সেনের পুত্র কেশব সেনের বংশীয় নীচে এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।]

১৪০০ খ্রিস্টাব্দে এই ধরনের মুদ্রার বহুল প্রচলন ছিল ঠিকই। কিন্তু ভানুদেব চতুর্থর একই ধরণের ফোনম কয়েন পাওয়া গিয়েছে। এই যুক্তিতে এই মুদ্রাটি গঙ্গা মুদ্রা বলা যায় না। একাদশ থেকে যোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন রাজশক্তি ফোনম কয়েন চালাত। চালুক্য বিজয়নগরের মতো বড় সাম্রাজ্য, এমনকি ১৭-১৮ শতাব্দীর কিছু দেশীয় রাজাও ফোনম কয়েন ব্যবহার করতেন। এটা সেন মুদ্রা হবার প্রভূত সম্ভাবনা আছে।

প্রথমত, ১১ থেকে ১৩ শতকের যে সময় এই অঞ্চল সেন শাসনাধীনেই ছিল। ১২৯০ খ্রি শাহ সুফী, জাফর খাঁ গাজির অভিযানের আগে রাঢ়ে তুর্কি শাসন দৃঢ় ছিল না।

দ্বিতীয়ত স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ছিল বলেই বিহার প্রদেশের বখতিয়ারের দেবীকোটে জারি করা মুদ্রা স্বর্ণ নির্মিত ছিল (উত্তরবঙ্গের এই অঞ্চলকে গৌড় না দেবীকোট হিসেবেই লেখা আছে ‘তোয়াকত ই নাসিরীতে’)*

তৃতীয়ত সেন রাজাদের মুদ্রা ব্যবস্থার ইতিহাস খুঁজলে করপদক(কড়ি) ও পুরাণের( রুপো) উল্লেখ পাওয়া যায়। ‘তবকাতে নাসিরি’তেও লক্ষণ সেনের রৌপ্যমুদ্রা দানের উল্লেখ রয়েছে।

তবে সেন রাজাদের কালে সোনার মুদ্রা ছিল না এমন নয়। বল্লাল চরিতে সোনার মুদ্রার বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়। স্বর্ণমুদ্রার উল্লেখ রৌপ্য মুদ্রার তুলনায় কম। তার অন্যতম কারণ ছিল সুবর্ণবণিকদের সাথে বিবাদ। বল্লাল চরিতে তার কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়।

বল্লাল সেন ও শ্রেষ্ঠী বল্লভানন্দের বিবাদ

ওদন্তপুরের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বল্লভানন্দ নামে এক ধনী ব্যক্তির থেকে রাজা বল্লাল সেন দেড় কোটি সুবর্ণমুদ্রা ধার চান। কিন্তু তার বিনিময়ে বল্লভানন্দ হরিকেলের রাজস্ব দাবি করেন। তাতে বল্লাল সেন রেগে যান। প্রথমে তিনি দ্বিগুণ শুল্ক লাগান বণিকদের। তাতেও কাজ না হলে ভোজসভায় আমন্ত্রিত বণিক প্রতিনিধিদের শুদ্রদের পঙতিতে বসান। বণিকরাও সৎশূদ্রদের সঙ্গে আহারে আপত্তি রয়েছে বলে রাজপ্রাসাদে খাওয়াদাওয়ার আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দেন। বণিকরা প্রতিবাদ করলে রাজকুমার ভীমসেন(বল্লালের আরেক পুত্র) তাঁদের গালি দিয়ে ফেলেন। রুষ্ট হয়ে বণিকরা ভোজসভা ত্যাগ করেন। বল্লাল সেন তাতে আরও রেগে গিয়ে বল্লাল রাজাদেশ অবজ্ঞার ছুতো করে বণিকদের শূদ্রের স্তরে নামিয়ে দেন ও তাঁদের উপননয়নের অধিকার কেড়ে নেন। বণিকরা তখন দাসদের সম্পত্তি দিয়ে হাত করেন। বল্লাল সেনও কৈবর্তদের জলচল করে দেন। শেষপর্যন্ত ব্যবসায়ীরা আর বৈশ্য রইলেন না।

এরপরে সেনদের মুদ্রামাণে প্রভাব অবশ্যই পড়ে( সোনার স্থলে রৌপ্য মুদ্রা)। কিন্তু ধাতুমুদ্রা বন্ধ হয়ে যায়নি।

সেনযুগীয় বিভিন্ন লেখে মুদ্রার নাম নিয়মিত উল্লেখ হয়েছে। যেমন পুরাণ, ‘দ্রোন’, ‘দ্রম’। এই পদগুলি 32 রতি (56.6 Garain ≈ 3 Gram) ওজনের একটি রৌপ্য মুদ্রা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছিল। কর্পদক-পুরাণ শব্দটিকে সেন রাজা এবং অন্যান্য সমসাময়িক রাজাদের লেখায় বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে দেখা যায়। করপদক মানে কড়ি; আর ‘পুরাণ’ অবশ্যই এক ধরনের রৌপ্য মুদ্রা। ‘কপর্দক-পুরাণ’ যোগসূত্রটি বিনিময়ের একটি মাধ্যমকে বোঝায় । বাংলার ঐতিহ্যবাহী পাটিগণিতের সারণীতে একটি রৌপ্য মুদ্রার (পুরাণ বা ড্রামা) গুণমান 1260টি কড়ির সমানুপাতিক ধরা রয়েছে।

সেন সাম্রাজ্যের বিভাজন ও পশ্চিম সেন সাম্রাজ্য

‘চতুর্বিংশোত্তরে শাকে সহস্রৈক শতাব্দীকে ।

বে হার পাটনাত্ পূৰ্ব্বংৰ্ব্ব তুরস্কঃ সমপুাগতঃ।।'[ 13]

গৌড়েশ্বর কেশব সেন (1206-1217 CE)

মাধব সেনের সন্ন্যাস গ্রহণের পর কেশব সেন গৌড়ের শাসক হন। তিনি একজন ধার্মিক সম্রাট মহাবীর যোদ্ধা ছিলেন । এবং ব্যক্তিগত জীবনে সৌর উপাসক ছিলেন।

এটি হরি মিশ্রের কারিকায় লেখা আছে,

बल्लाल तनयो राजा लक्ष्मणोवत महाशयः

ततपत्रु केशवो राजा गौड़ राज्यंबि हाय स: “[2][8]

কুলচার্য এডু মিশ্র বর্ণনা করেছেন

“नपृंतांकेशवो भपूति सेन्यबिप्रगनौ:

पितामहकृतै रणौश्च यक्तगेतः तां चक्रे

नपृतिर्महर्मादरतया सन्मानयन जीविकां

तदवर्गस्य च तस्य च प्रथमतश चक्रे प्रतिष्ठान्वित”

[1][2]

এ সময় মহম্মদ আলী মর্দান দেবীকোট থেকে গৌড় আক্রমণ করেন। [2] [4]

দুর্ভাগ্যবশতখিলজিরা 1215 খ্রিস্টাব্দে কিছু বিশ্বাসঘাতকের কারণে গৌড় জয় করতে সক্ষম হয়। কেশব সেনএ সময় রাঢ়ে চলে আসেন এবং রাজনগরে তার রাজধানী স্থাপন করেন।[2]

এই সময়ে রাঢ় অঞ্চল কেশব সেন এবং বঙ্গ অঞ্চল বিশ্বরূপ সেন সুরক্ষিত রাখেন।[12] মিনহাজ লিখেছেন যে জাজনগর বা উৎকলের উত্তর অংশ ছিল মহারাজারলক্ষ্মণ সেনের অধীনস্থ, কেশব সেন উৎকলের সেই পৈতৃক অধিকার ধরে রাখতে সক্ষম হন।তিনি আর থেকে শাসন করেছিলেনবীরভূমের আজনগর থেকে ওড়িশার জাজনগর। তিনি গৌড় পুনরুদ্ধারে একাধিকবার লক্ষনৌর বা রাজনগর এবংউড়িষ্যা থেকে সৈন্য সংগ্রহ করেন । [11] ধর্মীয় বিশ্বাসে তিনি ছিলেন একজন সূর্য উপাসক ‘পরমসৌর’।[1.]

তিনি বিভিন্ন নামে পরিচিত – —

समस्त सप्रुस्तपेत अश्वपति गजपति नर पति राजत्रयाधि पति सेनकुलकमल विकाशभास्कर सोमवशं प्रदीप

प्रति पन्नदा न कर्णसर्ण त्यव्रत गांगेय शरणगतबज्रपथंर परमेश्वर परमभट्टारक परमसौर महारा

जराजाधि राजारि राज धातकु शंकर गौड़ेश्वरा”[2]

গৌডেরও পশ্চিম সেন সাম্রাজ্যের পতন

বীর সেন: কেশব সেনের পর বীর সেন রাজা হন। 1223 খ্রিস্টাব্দে গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খিলজি

রাহ আক্রমণ করে। বীরসিংহপুরের রাজা সামন্ত প্রভু বীর সিং বীরসেনের সাথে লড়েন।গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ পরাজিত হয়ে পালিয়ে যান। [11]আরও দুই যোদ্ধা রুদ্র নারায়ণ রায় এবং বীর সিংয়ের ভাই চৈতন্য সিংহের সাহসিকতার সাথে বীরসিংহপুরের যুদ্ধে লড়েছিলেন।[18]

বীর সেন ও বীর সিংহ

কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধে হিন্দুরা অস্ত্র হাতে নেয়নি এবং যুদ্ধে পরাজিত হয়। ইয়ুঝ গরুর পাল সামনে রেখে যুদ্ধ করেন। মহিলারা জওহরব্রত পালন করেন।[17]

এ সময় খিলজিরা রাজনগর (লখনৌর) দখল করে এবং রাজা বীর সেন পশ্চিমে চলে যান।

চন্দ্রপাহাড়িতে একটি নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। পশ্চিম সেন সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। নতুন অনেক ছোট রাজ্য তৈরি হয়।(যেমন- ভালকি, কাঁকশা, মল্ল, শিখর, ত্রিবেণী ,ভেদিয়াবালিয়া-বাসন্তী, ছাতনা, উজানি, মান্দার, চন্দ্র পাহাড়ি)[11]

চন্দ্র সেন ও ভদ্র সেন:

বীর সেনের পুত্র চন্দ্রসেনের রাজধানী ছিল চন্দ্র পাহাড়ীতেভদ্রসেনের রাজধানী ছিল ভদ্রকালীতে।.[11]

পশ্চিম সেন রাজবংশের চন্দ্রপাহাডীরর চন্দ্র সেনের একটি শিলালিপিও রয়েছে।

লিখিত

চন্দ্র সে ন নপৃ তি রণসে ন নাম্না।[10][14]

এটি কাটোয়ার হোসেন শাহী মসজিদে পাওয়া যায়। নিঃসন্দেহে এই মসজিদটি একটি বিষ্ণু মন্দিরের উপর নির্মিত।** মন্দিরটি চন্দ্র সেনের নির্মিত মন্দিরটি সম্ভবত মঙ্গলকোট গাজিদের আক্রমণের সময় ধ্বংস হয়েছিল

[16][9]

সুদর্শন সেন: তিনি গোপভূমের রাজা মহেন্দ্র সিংহের কাছে পরাজিত হন। কাছে পরাজিত । সেন রাজবংশের শেষ রাজা ছিলেনতিনি। সদগোপ কুলজীতে তাঁর নাম গৌড়েশ্বর সুদর্শন সেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে[15]

পশ্চিম সেন সাম্রাজ্য

লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যুর পর, তার পুত্র কেশব ও বিশ্বরূপ সেন একাধিক তুর্কি প্রতিরোধ করেছিলেন। আক্রমণ।

তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হল 1225 সালে গিয়াসউদ্দিন ইলিয়াস খিলজির পরাজয়, যখন বিশ্বরূপসেন গর্গ (Garjha or Oguz তুর্ক) উপজাতিকে পরাজিত করেন এবং গৌড় পুনর্দখল করেন।[3] [5]

লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যুর পর লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যুর পর সেন সাম্রাজ্য 2 ভাগ হয়ে যায়।কেশব পায় পশ্চিম অংশ আর বিশ্বরূপ পায় পূর্ব অংশ।

জয়সেন বিশ্বাসের ‘সদবৈদ্য কুল চন্দ্রিকা’-এ আমরা এর উল্লেখ পাই। [8]

শ্রীমল্লক্ষ্মণসে নস্য জজ্ঞিরে পুত্র কাস্ত্রয়ঃ ।

ধৰ্ম্মপালসুতারাঞ্চ বসুদেধ্যাস্তনদ্ভূবাঃ।

অগ্রজো মাধবস্তেষু পূৰ্ব্বমেৰ্ব্বমেব দিবং যযৌ ।

কেশবো বিশ্বরূপশ্চ রাজ্যভাঞ্জৌ বভূবতুঃ ॥

পূর্ব্বরর্ব্বাজ্যং রামপালং বিশ্বরূপোঽমজুজোঽশিষৎ।

কেশবঃ পশ্চিমে ভাগে গৌড়াখ্যেহভূন্নরাধি পঃ ।

স লাক্ষ্মণেয় নাম্নাসী প্রসিদ্ধঃ পিতৃনামতঃ।

জানে ন কর্ণ:র্ণ শৌর্য্যেণ ভীমঃ পরমধাৰ্ম্মিকঃ ॥

তাস্যামাত্যঃ পশুপতিরভূ বিশ্বাসঘাতকৃৎ ।

যো লোভেন যবণায় সমাপৎ

রামপালং গতং ভূপং মন্ত্রণায়ানুজেন সঃ।

বিদিত্বা পাপকগ্রাত্রৌ দুর্গদ্বারমপাবৃণোৎ ।

এবঞ্চ দর্শনে তস্যাভিষেকাদ্বৎসরেশুভে ।

অর্থাৎ কেশব ও বিশ্বরূপ যথাক্রমে গৌড় ও রামপাল প্রদেশ পায়। সুবিধা গ্রহণ করা

মহারাজ কেশবের অনুপস্থিতিতে পশুপতি নামে এক মন্ত্রী দুর্গের দরজা খুলে দেন।[8.]

● পশুপতি মিশ্র লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার অন্যতম ছিলেন।

● এটি ইঙ্গিত দেয় যে সেন রাজ্যের কর্মকর্তারা যথেষ্ট পরিমাণেদুর্নীতিবাজ ছিলেন [7]

রাজধানী লখনৌতি দখল করা হয়। কেশব সেন লখনউরে একটি নতুন রাজধানী স্থাপন করেন

এবং লখনৌতি পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করেছিল।

এই দুর্দশার মধ্যেও কেশব পূর্ব সেন সাম্রাজ্যের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাননি। নগেন্দ্রনাথ

বোস এর জন্য পারিবারিক কলহের উল্লেখ করেন [5]

1215 খ্রিস্টাব্দে আলীমর্দন দেবীকোটে আসেন এবং শাসনভার গ্রহণ করেন। মিনহাজ লিখেছেনআলিমর্দন লক্ষ্মণাবতী/লখনৌতীকে তাঁর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন।[5][8]

প্রাপ্ত মুদ্রার সময়কাল

প্রাপ্ত মুদ্রায় একদিকে বৃষ (নন্দী) ও অপর পৃষ্ঠে ত্রিশুল অঙ্কিত। সুতরাং এটি কোন শৈব শাসকের মুদ্রা। এবং সেন শাসকদের রাস্ট্রধর্ম শৈব ছিল এই কারণেই তাম্রশাসনে সদাশিব চিহ্ন থাকত। সুতরাং মুদ্রাটি সেন রাজাদের হবার সম্ভাবনা প্রবল।

শৈব সেন রাজারা বর্ষবরণ উপলক্ষে চড়ক পূজা করতেন,এ উৎসবে শিবের গাজন হত, নীল পূজা হত। বাঙলার বাহিরে বিহার (মিথিলা) রাজ্যে এখনো শিবের গাজনকে লক্ষণ সম্বৎ বলে পালিত হয়। নাথপন্থীদের প্রধান উৎসবি ছিল চড়ক। বল্লালচরিত থেকে জানতে পারি প্রথম জীবনে বল্লাল সেনো নাথপন্থায় দীক্ষা নেন। পরে শাক্ত হন।

লক্ষণ সেনের জন্মের সময়কালে বল্লাল সেন মিথিলা জয় করেন এবং লক্ষণ সম্বত চালু করেন। এই পঞ্জিকা সালের সূচনা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতপার্থক্য থাকলেও অধিকাংশ ইতিহাসবিদ একমত হয়েছেন যে এর প্রথম বর্ষ শুরু হয়েছে ১১১৮-১১১৯ খ্রিস্টাব্দে।মৈথিলী-ভাষী পণ্ডিতগণ বিদ্যাপতির লেখাপত্র ব্যবহার করতেন যেখানে তিনি লক্ষণাব্দ ও শকাব্দ ব্যবহার করেছিলেন।

এই মুদ্রার খোদিত ৫ শব্দটি সম্ভবত লক্ষণ সংবতকেই সূচিত করে। সম্ভবত বীরভূমের লখনৌর নগর এই সময়কালেই বল্লাল সেন নির্মাণ করেন। এর খুব কাছাকাছিই বর্ধমানে বল্লাল প্রতিষ্ঠিত রাঢ়েশ্বর শিবমন্দির বর্তমান।এই মন্দিরো সম্ভবত সেই সময়কালেই নির্মীত। সুতরাং এই মুদ্রাগুলো ১১২৩ খ্রি নাগাদ প্রদত্ত হয় । পরবর্তীতে যখন লক্ষণ সেন কলিঙ্গ জয় করেন তার পর গঙ্গা বংশ ফোনম মুদ্রা তৈরি শুরু করে।

*এইসময় মালদার উত্তর পূর্ব দিয়ে গঙ্গার গতিপথ ছিল। লখনৌতি গৌড় মালদার দক্ষিণ ও দেবীকোট উত্তরে ছিল Reference –

1.পাল-সেন যুগের বংশানচুরিত , Dr. Dinesh Chandra Sarkar

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (“National History of Bengal” – Rajanya Kand), Nagendra Nath Basu,302,347,354,357 page

গৌড়ের ইতিহাস রজনীকান্ত চক্রবর্তী

4.বংশ পরিচয়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার। তৃতীয় খন্ড pp 468

National History of Bengal ‘Rajanya Kand. Nagendra Nath Basu 357

West Bengal District gazeters Birbhum – Durgadas Majumdar Pp 91

ঢাকার ইতিহাস-যতীন্দ্রমোহন রায় 2nd part,Pp 404,415

Brihat Banga – Dinesh Chandra Sen. 541 page

9.পশ্চি মবঙ্গের সংস্কৃতি – বিনয় ঘোষ Pp 285

10.গোপভূমের স্বরুপ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি শি বশঙ্কর ঘোষ pp 309

11.বীরভূমের ইতিহাস (History of Birbhum), Gaurihar Mitro, pp. 36-41

Sad Vaidya Kool Chandrika Jaisen Viswas

13.ঢাকার ইতি হাস-যতীন্দ্রমোহন রায় দ্বিতীয় খন্ড

বর্ধমান সমগ্র গোপীকান্ত কুমার pp 487

সদগোপ কুলীন সংহিতা 24 page

16.Source: Bardhaman Samagra – Gopikanth Konar 487

17.SAFFRON SWORDS Centuries of Indic Resistance to Invaders, Manoshi Sinha

18.West Bengal District gazeters Birbhum – Durgadas Majumdar Pp 92,93,95